JAGDAデザイン会議:セッション詳細

●テクノロジー|AIとデザイン空間

AIの急速な発展に関するさまざまな言説が飛び交う中、漠然とした期待や不安を抱いているデザイナーも少なくない。AIで世の中がどう変わるか、ではなく、AIでデザインをどうしたいのか。人とツールの関係を探求する実践者と研究者による、ビッグテックに翻弄されないためのセッション。

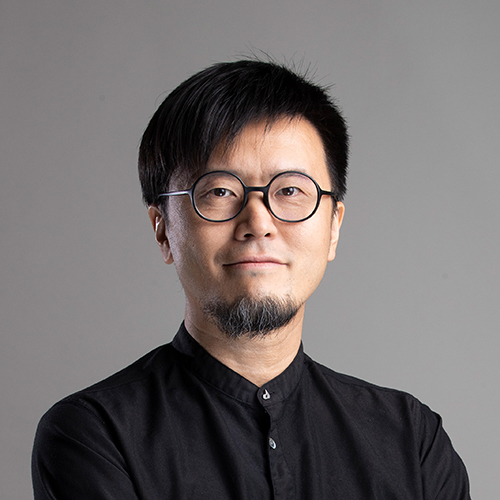

久保田晃弘 Akihiro Kubota

多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)。近著に『遙かなる他者のためのデザイン—久保田晃弘の思索と実装』(BNN, 2017)『メディア・アート原論』(フィルムアート社, 共編著, 2018)『ニュー・ダーク・エイジ』(NTT出版, 監訳, 2018)『アナログ・アルゴリズム』(BNN, 監訳, 2024)など。

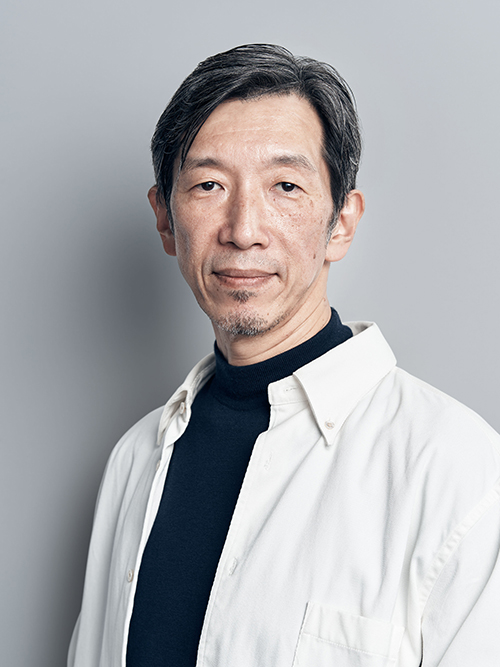

橋本 麦 Baku Hashimoto

映像作家、ツール開発者。実験映像やハッカー文化に影響を受け、3DCGからコマ撮りアニメーション、ミュージック・ビデオ、インタラクティブ作品まで、多岐にわたって個人で制作を続けてきた。さまざまな表現手法の実験の積み重ねにより、多様な視覚表象のスタイルを模索している。東京TDC賞2025グランプリ受賞。

畑 ユリエ Yurie Hata

グラフィックデザイナー。書籍、展覧会の宣伝美術・図録・サイングラフィック、アーティストの作品集など、紙・オンスクリーン問わず活動。書籍の未来や可能性を探る「TRANSBOOKS」企画・運営メンバー。東京TDC賞2021RGB賞受賞。多摩美術大学統合デザイン学科非常勤講師。

●サステナビリティ|循環型社会のためのデザイン

世界的な環境破壊が進行する中、大量生産・大量消費される製品やサービスのデザイン、それを生み出すデザイナーの責任はどうあるべきか? 循環型社会のためのデザインを実践するデザイナーが、各々の取り組みや企業による先進的な事例、その根底にある思想や問題意識を紹介。

清水彩香 Ayaka Shimizu

1988年生まれ。2012年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒。2017年独立。グラフィックデザイナーのための環境配慮研究所「Lab. for E.G.」始動。社会への責任を持てる、意義あるものだけを作りたいと願い、「自然と健やかさ」「東洋の伝統文化」「社会課題」「芸術と文化」にまつわるデザインにのみ携わっている。関わる方々と対等に話し合いながら、可能な限り環境に負荷を与えない方法を探り続けている。

太刀川英輔 Eisuke Tachikawa

デザイン戦略家として、気候変動の緩和や適応、防災、地域活性など社会課題を扱うプロジェクトを手がける。建築、プロダクト、グラフィック分野を横断するデザイナーとしてグッドデザイン賞金賞ほか、国内外で100以上のデザイン賞を受賞。また多くの国際賞の審査員を歴任する。生物の適応進化から創造性の本質を学ぶ「進化思考」を提唱し、人文科学分野を代表する学術賞「山本七平賞」を受賞。創造的な教育の普及を進める。アジアで最も歴史あるデザイン団体(公社)日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)理事長、国連の特殊諮問機関WDO(世界デザイン機構)理事として、デザインの社会普及に努めている。

信藤洋二 Yoji Nobuto

資生堂クリエイティブ(株)クリエイティブディレクター。2017年に企業活動と社会課題の解決をデザインから考える「Universal Beauty Design Project」を立ち上げる。2020年、樹木との共生を志すブランド「BAUM」が発売される。2021年から東京大学先端技術研究所の先端アートデザイン研究部門アドバイザーとして、アートとサイエンスの融合による次世代研究に参画中。(公社)日本パッケージデザイン協会(JPDA)理事長/多摩美術大学プロダクトデザイン専攻非常勤講師。

●地域|地域を変えるデザインの力

人口の増加や経済の成長が停滞し、社会のあり方が変化している今、地域に眠る資源を発見し、新たな価値を生み出すデザインの力が注目されている。「課題先進地」とも呼ばれる地域と協働するデザイナーが構想する、魅力的で豊かな社会。

田村 大 Hiroshi Tamura

(株)リ・パブリック共同代表、(株)UNAラボラトリーズ共同代表。神奈川県生まれ。幼少期を福岡県・小倉で過ごす。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。博報堂にてデジタル社会の研究・事業開発等を経て、リ・パブリックを設立。欧米・東アジアのクリエイティブ人脈を背景に、産官学民を横断した社会変革・市場創造のプロジェクトを推進している。2014年、福岡に移住、九州を中心とした活動に移行。2018年より鹿児島県・薩摩川内にて、「循環都市」の実現に取り組んでいる。

新山直広 Naohiro Niiyama

TSUGI代表/SOE副理事/クリエイティブディレクター。1985年大阪生まれ。京都精華大学デザイン学科建築分野卒業。鯖江市役所を経て2015年にTSUGI LLC.を設立。「RENEW」「SAVA!STORE」など、地域資源を活用した創造的な地域づくりを行っている。2022年に観光まちづくり会社SOEを設立。2023年には地域とデザインを探究するLIVE DESIGN Schoolを開校。グッドデザイン賞特別賞など受賞多数。グッドデザイン賞審査員。

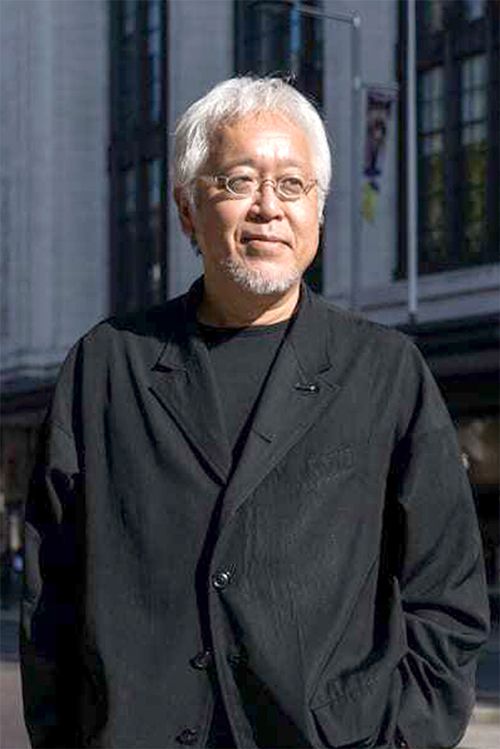

原 研哉 Kenya Hara

1958年生まれ。デザイナー。日本デザインセンター代表取締役社長。武蔵野美術大学教授。デザインを社会に蓄えられた普遍的な知恵ととらえ、コミュニケーションを基軸とした多様なデザイン計画の立案と実践を行っている。2002年より無印良品のアートディレクター。松屋銀座、蔦屋書店、GINZA SIX、MIKIMOTO、ヤマト運輸のVIデザインなど活動の領域は多岐。一連の活動によって内外のデザイン賞を多数受賞。2019年7月にウェブサイト「低空飛行」を立ち上げ、個人の視点から、高解像度な日本紹介を始め、観光分野に新たなアプローチを試みている。著書『デザインのデザイン』(岩波書店刊、サントリー学芸賞)『白』(中央公論新社刊)は多言語に翻訳されている。

●ケア|ケアとデザインの交わるところ

誰もが安心して暮らせる社会を築くために「ケア」の思想と実践は不可欠だ。ケアは相互的な関係であり、誰もがケアする/される立場となる。「ケア」の現場と思想から見えてくる、これからのデザイナーに求められる姿勢やより良いデザインのあり方とは?

福岡南央子 Naoko Fukuoka

1976年兵庫県生まれ。グラフィックデザイナー、アートディレクター。2010年woolen(株式会社ウーレン)設立。ビジュアルアイデンティティ、パッケージや書籍など、グラフィックデザインを基軸に制作を行っている。2014年、自社発信のレーベル woolen pressスタート。『初めて東京で会った時の事を覚えていますか?』『小柳帝のバビロンノート 映画についての覚書』1-4『バビロン編集ノート 創造する女性たち』編集・デザイン・発行。

woolen2010.tumblr.com

woolenpress.tumblr.com

instagram: @woolen_graphic

森下静香 Shizuka Morishita

Good Job!センター香芝センター長。たんぽぽの家にて、障害のある人の芸術文化活動の支援や調査研究、アートプロジェクトの企画運営、医療や福祉などのケアの現場におけるアートの活動の調査を行う。2012年より、アート、デザイン、ビジネス、福祉の分野をこえて新しい仕事を提案するGood Job!プロジェクトに取り組む。Good Job!プロジェクトでは、2016年度グッドデザイン賞にて、金賞受賞。

矢島進二 Shinji Yajima

(公財)日本デザイン振興会常務理事。1962年東京生まれ。グッドデザイン賞や東京ミッドタウン・デザインハブなど多数のデザインプロモーション業務を担当。武蔵野美術大学、九州大学大学院などで非常勤講師。毎日デザイン賞調査委員。マガジンハウス『こここ』で「福祉とデザイン」をはじめ、「準公共のデザイン」「ビジネスデザイン」等をテーマに連載を執筆。展覧会「デザインに恋したアート♡アートに嫉妬したデザイン」の原案・共同企画。

●評価|デザインをどう評価するのか

社会や生活のあらゆるところに拡がり続けるデザインを、私たちはどのように評価すればいいのか? アワード受賞作だけが良いデザイン? 賞では何を評価しているのか? 国内外のアワードの審査などを通じて多くのデザインを見てきた経験豊富な登壇者たちと「良いデザイン」について考える。

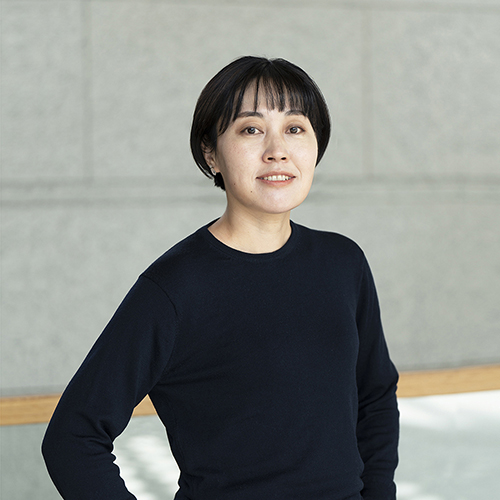

上西祐理 Yuri Uenishi

1987年生まれ。東京都出身。2010年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業、同年電通入社、2021年独立、北極設立。ポスター、ロゴなど単体の仕事から、ブランディングやキャンペーン、映像、空間、本、雑誌など仕事は多岐にわたる。2024年には自身初の個展、「上西祐理 now printing」をginza graphic galleryにて展示。主な受賞歴:東京ADC賞、JAGDA新人賞、JAGDA賞、CANNES LIONS金賞、NYADC金賞、D&AD Yellow Pencilなど。趣味は旅と雪山登山。旅は現在45カ国達成。

川村真司 Masashi Kawamura

Whatever Co. Chief Creative Officer / Co-Founder。180 Amsterdam、BBH New York等の世界各国のエージェンシーでCDを歴任後PARTYを設立。2018年クリエイティブ・スタジオWhateverをスタート。2023年Open Medical LabのCCOに就任。グローバルブランドのキャンペーン、プロダクトデザイン、MVなど活動は多岐にわたる。Creativity「世界のクリエイター50人」、Fast Company「ビジネス界で最もクリエイティブな100人」に選出。

永井一史 Kazufumi Nagai

HAKUHODO DESIGN代表取締役社長。多摩美術大学統合デザイン学科教授。多摩美術大学卒業後、博報堂に入社。2003年、デザインによるブランディングの会社HAKUHODO DESIGNを設立。クリエイター・オブ・ザ・イヤー、東京ADC賞グランプリ、毎日デザイン賞など国内外受賞歴多数。(公財)日本デザイン振興会理事。2024年6月より(公社)日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)会長を務める。

●教育|デザイン教育のこれから

デザインの領域が多様化し、ビジネスや生活のあらゆる場面でデザイン的な思考が求められる中、これからのデザイン教育はどこに向かうのか? デザイナーの育成やデザインスキルの習得だけにとどまらない、各世代におけるデザイン教育の実践を紹介。

伊藤直樹 Naoki Ito

2011年に未来の体験を社会にインストールするクリエイティブ集団「PARTY」を設立。現在PARTYの代表に加えて、神山まるごと高専設立メンバー(カリキュラム設計)、WIRED日本版クリエイティブディレクター、京都芸術大学情報デザイン学科教授を務める。2018年にThe Chain Museum設立。文化庁メディア芸術祭優秀賞、カンヌライオンズ金賞など300以上の国内外の広告・デザイン賞を受賞。

菅 俊一 Syun’ichi Suge

コグニティブデザイナー/多摩美術大学統合デザイン学科准教授。認知的手がかりを提示することでイメージや行動、意志を生み出すデザインを専門としている。近年は線や点といったわずかな手がかりだけで動きを感じさせるための表現技術や、顔図版が生み出す視線による共同注意を用いた誘導体験、制約のデザインによって創造性を引き出す問題設計技術についての探求を行なっている。

高田 唯 Yui Takada

グラフィックデザイナー/アーティスト。1980年東京生まれ。桑沢デザイン研究所卒業。デザイン会社Allright取締役。日本国内やアジアで個展を開催し、欧州でもグループ展に参加している。2011年JAGDA新人賞、2019年東京ADC賞、2020年東京TDC賞受賞。AGI会員。東京造形大学教授。

●公共|万博イヤーに考えるグラフィックデザインの公共性

オリンピックや万博といった国際イベントにおいて、デザインが大きな役割を担い、数々のレガシーを残した時代があった。メディアやデザイナーの役割が大きく変わる今、グラフィックデザインの公共的な役割や意義を改めて問い直す。

色部義昭 Yoshiaki Irobe

グラフィックデザイナー。(株)日本デザインセンターにて色部デザイン研究所を主宰。グラフィックデザインを軸に平面から立体、空間まで幅広くデザインを展開。主な仕事としてOsaka MetroのCI、国立公園のVI、東京都現代美術館サイン計画などがある。大阪・関西万博では日本館のアートディレクションを担当。亀倉雄策賞、東京ADC賞、SDAサインデザイン大賞(経済産業大臣賞)など受賞。

野見山 桜 Sakura Nomiyama

東京国立近代美術館勤務を経て、現在は五十嵐威暢アーカイブのディレクターを務めながら、デザインに関する展覧会の企画、書籍・雑誌のテキスト執筆、翻訳などを行う。近年の仕事に書籍『Igarashi Takenobu A to Z』(Thames & Hudson、2020年)、展覧会『DESIGN MUSEUM JAPAN展2024~集めてつなごう 日本のデザイン~』(国立新美術館、2024年)などがある。

引地耕太 Kouta Hikichi

1982年鹿児島県生まれ。タナカノリユキアクティビティ、デジタルエージェンシー1→10にてECDを務め、2025年独立。現在は東京/福岡を拠点に、ブランド戦略とイノベーション創出を専門にデザイン/エンターテイメント/広告/アートなど領域を越境し活動。大阪・関西万博におけるブランディングのためのデザインシステムを手掛け、現在は夢洲会場デザインの装飾や音楽におけるクリエイティブディレクターを務める。

●世界|世界のデザイン事情

デザイン領域が拡張することで、グラフィックデザイナーの仕事はどこまで広がりを見せるのか? 海外でグラフィックにとどまらない領域の仕事をしてきたデザイナーと、国内外のグラフィックデザインの動向を追ってきた編集者が、世界のデザイン事情を紹介し、その可能性を探る。

田中友美子 Yumiko Tanaka

Royal College of Art、Interaction Design科修了。武蔵野美術大学非常勤講師。ロンドンとサンフランシスコを拠点に、Nokia、SONYなどの大企業のインハウスデザイナーとしてデバイス・サービス・デジタルプロダクトのデザインに携わり、デザインファーム・Methodでデザイン戦略を経験した後、2021年より日本の大企業でのデザインの組織作りと社会課題解決に取り組んでいる。

丸山 新 Arata Maruyama

&Form代表/デザイナー。BenettonのFabrica研究生を経て、2002年渡英。Central Saint Martins美術大学でPhil Bainesに師事し学士号を取得。英国でHans Dieter Reichertに学び、Phaidon Pressのプロジェクトなどに参加。2006年、スイス・キアッソ市立美術館のアートディレクター就任。2012年帰国し、&Formを設立。文化とデザインの探求Form主宰。

室賀清徳 Kiyonori Muroga

編集者。1975年新潟県長岡市生まれ。グラフィックデザイン、タイポグラフィ、ビジュアルカルチャーをテーマに出版物の企画編集、評論、教育を行う。『The Graphic Design Review』(JAGDA)編集長。元『アイデア』(誠文堂新光社)編集長。共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド』(グラフィック社)ほか。

●ワークショップ|アクセシビリティを考える

そのデザインのユーザーは誰か? 自分と異なる身体と感覚を持つ人のニーズを想像しているだろうか? 事業者やデザイナーが想定するユーザーの当たり前を問い直し、アクセシビリティの必要性と可能性、それを考えることの大切さを伝えるワークショップ。

田中みゆき Miyuki Tanaka

キュレーター/アクセシビリティ研究/社会福祉士。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを企画。表現の⾒⽅や捉え⽅を鑑賞者とともに再考する。2022年ニューヨーク⼤学障害学センター客員研究員。主な仕事に、「ルール?展」(21_21 DESIGN SIGHT、2021年)、「⾳からつくり、⾳で遊ぶ。わたしたちの想像・創造を刺激する『オーディオゲームセンター + CCBT』」 (シビック・クリエイティブ・ベース東京、2024年)など。主な書籍に、『誰のためのアクセシビリティ? 障害のある人の経験と文化から考える』(リトルモア)、『ルール?本 創造的に⽣きるためのデザイン』(共著、フィルムアート社)がある。

辻 勝利 Katsutoshi Tsuji

20年以上にわたり、情報アクセシビリティ分野で活動するアクセシビリティコンサルタント。先天性の視覚障害者(全盲)であり、スクリーン・リーダーを駆使して情報にアクセスしている。得意分野はウェブアプリケーションのアクセシビリティ向上を目的としたコンサルティングと、人権としてのアクセシビリティ啓発活動。アクセシビリティに興味がある人たちの情報交換や交流を目的とした「Accessiブランチ」を主催し、30回以上のイベントを開催。講演やワークショップでは、優しさや配慮といった感情的な側面ではなく、人権としてのアクセシビリティの重要性を主張している。

●クロージングトーク|グラフィックデザインの現在・未来

「デザイン」という言葉が氾濫する時代における「グラフィックデザイン」の役割とは? 「コ・デザイン」をキーワードにこれからのデザインの可能性を追求する研究者と、拡張するデザインの領域を横断しながら第一線で活躍し続けるデザイナーが、グラフィックデザインの現在と未来を展望する。

佐藤 卓 Taku Satoh

東京藝術大学デザイン科卒業、同大学院修了。「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」のパッケージデザインをはじめ、ポスターなどのグラフィック、商品や施設のブランディング、企業のCIを中心に活動。NHK Eテレ「デザインあ」「デザインあneo」総合指導、21_21 DESIGN SIGHTディレクター兼館長を務め、展覧会も多数企画・開催。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章他受賞。2025年4月より京都芸術大学学長を務める。

上平崇仁 Takahito Kamihira